炭素

炭素(たんそ、テンプレート:Lang-en-short、カーボン、テンプレート:Lang-fr-short、テンプレート:Lang-de-short)は、原子番号6の元素である[1]。元素記号はC[1]。原子量は12.01。非金属元素、第14族元素、第2周期元素の一つ。

名称

フランス語の「テンプレート:Lang」は、1787年にフランスの化学者ギトン・ド・モルボーが「木炭」を指すラテン語carboから[2]名づけた。英語のcarbonは、これが転じたものであるテンプレート:Sfn。

ドイツ語の「テンプレート:Lang」も「炭の物質」を意味するテンプレート:Sfn。

日本語の「炭素」という語は、宇田川榕菴が著作『舎密開宗』にて用いたのがはじめとされる。

特徴

単体・化合物両方においてきわめて多様な形状をとることができる。

非金属の炭素には、4つの外殻電子と4つの空席がある。そのため、価電子数4[3]と元素の中でももっとも多い4組の共有結合を持つことが可能であり、この特徴から多様な分子をつくる骨格となる[4]テンプレート:Sfn。炭素がほかの元素と結びついて作る化合物の種類は約5,400万種にのぼる[3]。

融点や昇華を起こす温度は全元素の中でもっとも高い。常圧下では融点を持たず、三重点は10.8±0.2MPa、4,600±300Kであり[5][6]、昇華は約3,900Kで起こる[7][8]。

炭素原子同士の共有結合は非常に堅牢であり[3]、それがつくる単体において、自然物としてはもっとも硬いことで知られるダイヤモンドからもっとも柔らかい部類に入るグラファイトまで、幅広い形態や同素体を持つ。

歴史

炭素の単体は有機物を不完全燃焼すれば簡単に取り出せるため、有史以前から知られていたテンプレート:Sfn[9]。ダイヤモンドの存在も紀元前2500年ごろの古代中国では知られており、古代ローマでは今日と同様に木から木炭を得ていた。古代エジプトでも、粘土で密封したピラミッドの中から空気を抜くために木を熱する方法が用いられた[10][11]。そのため、特定の元素発見者はいないテンプレート:Sfn。

1722年、ルネ・レオミュールは鉄が鋼となるには何かしらの物質を吸収することを示したが、現在ではそれは炭素であることが明らかとなった[12]。1772年にはアントワーヌ・ラヴォアジエが燃焼によって水が生じず、重量あたり同じ比率の二酸化炭素を生じることを確かめ、ダイヤモンドが炭素の単体であることを証明した[13]。1779年にカール・ヴィルヘルム・シェーレは、グラファイトが従来考えられていたように鉛の一形態ではないと示し[13]、1786年にクロード・ルイ・ベルトレー、ガスパール・モンジュ、C.A.ヴァンデスモンドが炭素であることを明らかにした[14]。彼らがこれを知らしめた際、この元素にcarboneという名をつけ、ラヴォアジエが1789年にまとめた元素のテキストに採録された[13]。

同素体フラーレンが発見されたのは1985年であり[15]、同じくナノ構造体としてはバッキーボールやカーボンナノチューブも見つかった[16]。これらの発見は1996年ノーベル化学賞の授与対象となったテンプレート:Sfn[17]。これらに触発された更なる同素体探査の結果、「ガラス状炭素」や、厳密には無定形ではないが名づけられた「無定形炭素」等の発見へつながった[18]。

生成

炭素原子の生成にはヘリウムの原子核であるアルファ粒子の3重衝突が必要となる。これには約1億度の熱が必要となるが、ビッグバンでは宇宙がはじめに大きく膨張してすぐに急速に冷え、炭素は生成されなかったと考えられているテンプレート:Sfn。しかし、その後形成された恒星内でトリプルアルファ反応によるヘリウム燃焼過程でエネルギーを放出しながら炭素が生成されるテンプレート:Sfn。こうして作られた炭素は、主系列星の内部で水素がヘリウムになるCNOサイクルを媒介し、星のエネルギー放射に一役買っているテンプレート:Sfn。

分布

宇宙での存在比は水素、ヘリウム、酸素に次いで多い[19]。炭素は太陽や恒星、彗星のなかにも豊富に存在し、さまざまな惑星の大気にも含まれている。まれに隕石の中から微細なダイヤモンドが見つかることがあり、これは太陽系が原始惑星系円盤だったころ、またはそれ以前に超新星爆発時に生成されたものと考えられている[20]。

地球

元素分布

地球上でみると必ずしも割合的に非常にたくさん存在している元素というわけではない[1]。地球の地表及び海洋の元素分布では炭素は重量比0.08%にすぎない[1](これはチタンやマンガンを下回る[21])。ただ炭素は他の元素との結びつき方で、性質の異なる驚異的なほど多彩な化合物を作り出し、地球環境の中に存在している[22](後述)。

地殻中の元素の存在度では15番目に多い炭素[19]の約9割が鉱物として存在し、中でも還元された形、すなわち炭素粒・石油・石炭・天然ガス中が4分の3以上を占める。4分の1が炭酸塩の岩石(石灰岩、苦灰岩 (CaMg(COテンプレート:Sub)テンプレート:Sub)、結晶質石灰岩など)である。海洋など水に溶け込んだ炭酸も多く、その量は炭素量で36兆トン存在する。ついで生物圏に1兆9,000億トン、大気圏の二酸化炭素として8,100億トンがある。

埋蔵石化燃料として石炭が9,000億トン、石油は1,500億トン、天然ガスが1,050億トンに加え、さらにシェールガスのような採掘しにくい形態で別に5,400億トンの存在が見込まれている[23]。これらとは別に、メタンハイドレートとして極地に封じられ、これの炭素量はシベリアの永久凍土層だけでも1兆4,000億トンと見積もられる[24]。

炭素循環

炭素は地球上で多様な状態を示している。炭素は地殻、海洋、生物圏、大気圏を循環しており、年間の移動量は約2,000億トンと見積もられている。

惑星上では、ある元素がほかの元素に転換することは非常に稀である。したがって、地球に含まれる全炭素量はほぼ一定である。そのため、炭素を用いる過程はどこかでそれを獲得し、また放出することが必要となる。このような経路は、二酸化炭素の形で循環する体系を形成する。たとえば、植物は生育地の環境内で、呼吸によって二酸化炭素を放出する一方、光のエネルギーを用いて吸収した二酸化炭素から炭素を固定するカルヴィン回路を働かせ、植物組織を形成する。動物は植物を食べて炭素を吸収し、呼吸によって一部を排出する。このような短期的な循環だけでなく、より複雑な炭素循環も機能する。たとえば海洋は二酸化炭素を溶かし込み、枯れた植物や動物の死体は、バクテリアなどが消化しないと地中で石油や石炭などの形で炭素をとどめることもある。それらが化石燃料として利用されれば、燃焼によって再び炭素は放出される[25]。

炭素化合物

炭素の特性は他の元素と結びついて化合物を作る段階にある[22]。炭素は他の元素を束にしてもまったく歯が立たないほど多様な化合物の世界を作り出している[22]。これまでに天然に発見されたものと化学者が人工的に作り出した化合物の数は7,000万を超えるといわれているが、その約8割は炭素化合物である[22]。

生物

炭素-炭素結合で有機物の基本骨格をつくり、すべての生物の構成材料となる。人体を構成する元素の約18%が炭素といわれている[22]。これは蛋白質、脂質、炭水化物に含まれる原子の過半数が炭素であることによる。光合成や呼吸など生命活動全般で重要な役割を担う。地表での炭素の重量比は0.08%にすぎないため、生命は自然界にあるわずかな炭素をかき集めてかろうじて成立している[22]

鉱物

石炭は商業的にも重要な炭素供給元であり、無煙炭では炭素含有率は92 - 98パーセントにまでなる[26]。これに石油や天然ガスなどを加えた炭素資源は、そのほとんどを燃料として利用している[27]。

天然の黒鉛(石墨テンプレート:Sfn、グラファイト)は世界中に分布するが、産出が多い地域は中国、インド、ブラジル、北朝鮮である[28]。天然のダイヤモンドは歴史的に南インド産が有名だが[29]、18世紀にブラジルで発見され[30]、その後南アフリカでも採掘され[31]、現在の主要産出国にはロシア、ボツワナ、オーストラリア、コンゴ民主共和国が名を連ねる[32]。近年ではカナダ、ジンバブエ、アンゴラでも鉱山が開かれ[31]、アメリカ合衆国でも発見されている[33]。

同位体

テンプレート:Main 原子核に6つの陽子を含む炭素原子には、3種類の同位体、[[炭素12|テンプレート:SupC]](存在比98.93パーセント)、[[炭素13|テンプレート:SupC]](1.07パーセント)、[[炭素14|テンプレート:SupC]](微量)が自然界で存在し[34]、それぞれがさまざまな学問分野で重要な位置を占める。

テンプレート:SupCは1961年にIUPACによって原子量の基準とすることが決定され[35]、アボガドロ定数などの基礎的な定数はこれによって算出された。なお、2019年に改訂されたSIではアボガドロ定数を6.02214076×1023 毎モル(mol−1)と定義値とし、テンプレート:SupCは用いなくなった。

テンプレート:SupCは核スピンを持つため、核磁気共鳴分光法において重要な核種である。

テンプレート:SupCは、地球上の存在比が100京分の1[36]、大気中では1兆分の1程度でしかなく[37]、泥土や有機物の中に含まれている[36]。半減期約5,730年の放射性同位体であり[34]、ベータ崩壊を起こして窒素原子に変化するテンプレート:Sfn。しかし、成層圏において大気中の窒素と宇宙線(中性子)が反応して常時新たに生成されているテンプレート:Sfn[38]。そのため古い石や化石などの閉じた系では時間とともに存在比が低くなることが知られ[38]、考古学や標本の分野で4万年スケール、最大6万年の[37]時代判定を行う放射性炭素年代測定法に使用したりテンプレート:Sfn[39][40]、過去の宇宙線強度が変化した様子を通じて太陽活動[41]や地球磁場の変遷[37]を分析するために使われる。

ほかにも、生物学や医学の分野でもテンプレート:SupCをマーカーにした多くの分析法が開発された。光合成の初期研究には炭素14(テンプレート:SupC)が用いられ、その後は効果的な肥料の開発にも同位体が使われる[42]。ただし放射性物質である炭素14は取り扱いが難しいため、現在では放射能を持たない同位体元素である炭素13(テンプレート:SupC)を用いた分析法も開発されている。

その他、炭素には半減期が非常に短い15種類の同位体が知られている。テンプレート:SupC は半減期 1.98739 × 10テンプレート:Sup秒で陽子放出やアルファ崩壊を起こす[43]。テンプレート:SupCは風変わりな中性子ハローの状態で存在する[44]。

単体の性質

同素体

炭素は4本の共有結合ができ、結合の状態によって数種類の同素体を形成する[45]。炭素同士がspテンプレート:Sup混成軌道を形成し、正六角形の平面構造を取った膜が重なったものがグラファイトになるテンプレート:Sfn。2009年、グラファイトの基本構造である薄いグラフェンは非常に高い硬度を持つことが判明した[46]。しかし、グラファイトから薄いグラフェンを経済的に剥ぎ取る技術は確立されておらず、事業性の確立は今後の開発を待つ必要がある[47]。また、炭素がspテンプレート:Sup混成軌道を形成して正四面体の立体結晶構造を取った巨大分子となったものがダイヤモンドとなるテンプレート:Sfn。同じ炭素の同素体であるが、前者は電気伝導性が高く軟らかい、後者は絶縁体で硬いなど、まったく異なる性質を示す。ダイヤモンドが炭素の同素体であることを示したのはラヴォアジエである。実験内容は、密閉容器に納めたダイヤモンドを虫眼鏡により燃焼させると二酸化炭素だけが生成されるというものである。

木炭やススなどは結晶構造を持たないアモルファス状態であり「無定形炭素」と呼ばれる。この種類には、工業的に重要な炭素繊維や活性炭、コークスなども含まれるテンプレート:Sfn。

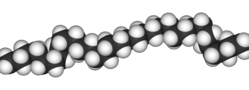

以上3種は古くから知られていたが、20世紀後半以降、球状のグラフェンであるフラーレン[16][48]や多分野での開発が進んでいるカーボンナノチューブ[49]、カーボンナノバッド[50]、テンプレート:仮リンク[51][52]などや、ロンズデーライト[53]やガラス状炭素[18]、カーボンナノフォーム[54]、カルビン[55]などの複雑な構造を持つ炭素の同素体が多数発見されている。

|

|

生産と用途

炭素の単体は形状によってさまざまな分野で使用されている。アモルファス炭素としてはカーボンブラックや活性炭が大量に生産されており、黒色顔料(インク、コピートナー、墨汁など)やゴム製品への混錬剤、石油の脱硫などの吸着剤をはじめ、きわめて幅広い用途に用いられている。カーボンブラックの平成22年(2010年)度日本国内生産量は72万3,159トンである[56]。

天然のほか、コークスの成形焼結などでも製造されるテンプレート:Sfn黒鉛は、電池などの電極剤や鉛筆の芯、るつぼ、塗料などに使われるテンプレート:Sfnほか、黒鉛を成形した黒鉛ブロックは黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉「RBMK-1000」やコールダーホール型をはじめとした黒鉛炉という原子炉の炉心を構成しており、中性子の速度を下げる減速材として機能している[57][58]。

黒鉛から人工ダイヤモンドを作る技術は1880年ごろから取り組まれ、昭和28年(1953年)ごろには3000℃、13万気圧下で実現し、年間1億カラット以上が生産されているテンプレート:Sfn。ダイヤモンドは宝飾用のほかカッターや研磨材また電極としても利用されているテンプレート:Sfn。さらには次世代型半導体としても研究されている[59]。

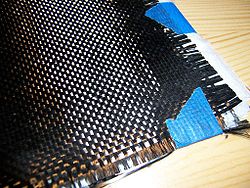

アクリロニトリルを無酸素状態で熱分解し製造する炭素繊維は、軽くて強度や弾力に優れることから、船舶および航空機・宇宙船からスポーツ用具まで幅広い用途において金属を代替する素材として使用されているテンプレート:Sfn。活性炭はヤシの殻を蒸し焼きにする方法に加え、廃タイヤから製造する方法も開発された。前者は冷蔵庫などの脱臭剤でよく使われ、後者は吸着力を利用した河川浄化など土木分野での利用が検討されているテンプレート:Sfn。

石炭から作られるコークスは構成要素のほとんどが炭素であり、燃料や製鉄に使用されている。平成18年(2006年)度世界生産量は4億7,800万トンであり、その半分以上を中国が占めた[60]。油を燃やして得られるタイヤ着色などに使われる一般的なカーボンブラックテンプレート:Sfnは水素を0.3 - 0.8パーセント程度含むが、アセチレンを熱分解または爆発させて製造するアセチレンブラックは水素含有率0.04パーセントと低く鎖状構造を作りやすい。そのため、導電性が要求される素材に用いられるテンプレート:Sfn。

化合物

炭素は多様な化合物を作ることができるため、これまで報告されているものは1,000万種をはるかに超える[4]。二酸化炭素や一酸化炭素、炭酸、炭化物等を除き、炭素の化合物は有機化合物(有機物)と呼ばれ、生命活動で生産されるほか、有機化学によって人工的にも多くの物質が生み出されている。

無機化合物として一般的な二酸化炭素(COテンプレート:Sub)は大気中にわずかに含まれ、光合成や呼吸など生命活動と密接な関わりを持つ。また、炭酸塩として方解石(石灰岩)などの鉱物中にも分布している。

金属とのあいだでは炭素はアセチリド(Cテンプレート:Subテンプレート:Sup)や侵入型固溶体の形で化合物を作る。銑鉄と鋼の関係で見られるように、金属中の炭素量は硬度などの特性に大きな影響を与える。また、炭化ケイ素(SiC)などいくつかの炭素化合物は格子状の結晶構造を持ち、ダイヤモンドと似た性質を持つ。

炭素のオキソ酸

炭素のオキソ酸は慣用名をもつ。次にそれらを挙げる。

| オキソ酸の名称 | 化学式 | 構造式 | オキソ酸塩の名称 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 炭酸 (carbonic acid) |

炭酸塩 ( - carbonate ) |

遊離酸は非常に不安定。塩は安定。 | ||

| 過炭酸(ペルオキソ一炭酸) (peroxomono carbonic acid) |

過炭酸塩 ( - peroxomono cabonite ) |

遊離酸は単離できない。塩は安定。 |

※オキソ酸塩名称の'-'にはカチオン種の名称が入る。

安全と注意

純粋な炭素は人体に及ぼす毒性が非常に低く、グラファイトや木炭は安全に摂取することもできる。ただし不溶性で化学反応も起こしにくく、消化液の酸にも変化しない。そのため、一度組織内に入り込んだ炭素は長く残留する傾向にある。カーボンブラックはこの性質から入墨に使われた初期の素材のひとつと想像される。アイスマンの入墨は死後5200年間消えずに残っていた[61]。

一方で、石炭粉やスス、カーボンブラック類を肺へ大量に吸入することは危険であり、肺組織への刺激から炭田労働者に肺鬱血病から塵肺を引き起こすこともある。同様に、研磨工程で生じるダイヤモンド粉を吸入または摂取してしまうことも危険である。ディーゼルエンジンの排出ガスに含まれる微細炭素粒子も、肺に蓄積し悪影響を与える可能性がある[62]。また、眼に入ると粘膜を刺激するため、取り扱いの際には保護メガネ着用が望まれるテンプレート:Sfn。

炭素の低毒性は地球生物のほとんどに当てはまるが若干の例外もあり、たとえばショウジョウバエには炭素の微細粒子は致命的な毒性を発揮する[63]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

- 経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編

- WebElements "Carbon" テンプレート:En icon

- テンプレート:Wayback - 文部科学省 国立教育政策研究所

- テンプレート:ICSC

- テンプレート:Kotobank

テンプレート:元素周期表 テンプレート:炭素の同素体 テンプレート:Normdaten

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 テンプレート:Cite book

- ↑ Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press

- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 テンプレート:Cite book

- ↑ 4.0 4.1 テンプレート:Cite web

- ↑ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「triple2」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ↑ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「triple3」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite news

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite news

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite book

- ↑ 13.0 13.1 13.2 テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite book

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ 16.0 16.1 16.2 テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ 18.0 18.1 テンプレート:Cite journal

- ↑ 19.0 19.1 テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite book

- ↑ テンプレート:Cite book

- ↑ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 テンプレート:Cite book

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite book

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite book Page 159 discussion on Alluvial diamonds in India and elsewhere as well as earliest finds

- ↑ テンプレート:Cite book

- ↑ 31.0 31.1 テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ 34.0 34.1 テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ 36.0 36.1 テンプレート:Cite web

- ↑ 37.0 37.1 37.2 テンプレート:Cite web

- ↑ 38.0 38.1 テンプレート:Cite book

- ↑ テンプレート:Cite book

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite webテンプレート:リンク切れ

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ 48.0 48.1 テンプレート:Cite book

- ↑ 49.0 49.1 テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ 53.0 53.1 テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ Carbyne and Carbynoid Structures Series: Physics and Chemistry of Materials with Low-Dimensional Structures, Vol. 21 Heimann, R.B.; Evsyukov, S.E.; Kavan, L. (Eds.) 1999, 452 p., ISBN 0-7923-5323-4

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite web

- ↑ テンプレート:Cite webテンプレート:リンク切れ

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite journal

- ↑ テンプレート:Cite web